최근 MIT가 발표한 보고서 'GenAI Divide State of AI in Business 2025’에 따르면, 전 세계 기업의 95%는 GenAI(생성형 AI) 도입을 통해 아무런 성과를 내지 못하고 있습니다. 300억~400억 달러 규모의 투자가 이루어졌지만, 실질적인 성과를 낸 기업은 단 5%뿐이었습니다.

MIT는 이러한 현상을 ‘GenAI 디바이드(GenAI Divide)’라고 이름 붙였는데요. 95%의 실패보다 5%의 성공에 집중해야겠죠. MIT 보고서는 GenAI 디바이드를 넘어선 기업들이 공통으로 가진 세 가지 원칙을 제시했습니다. 5%는 어떻게 성공했을까요? 여기에 마키나락스의 경험을 더했습니다.

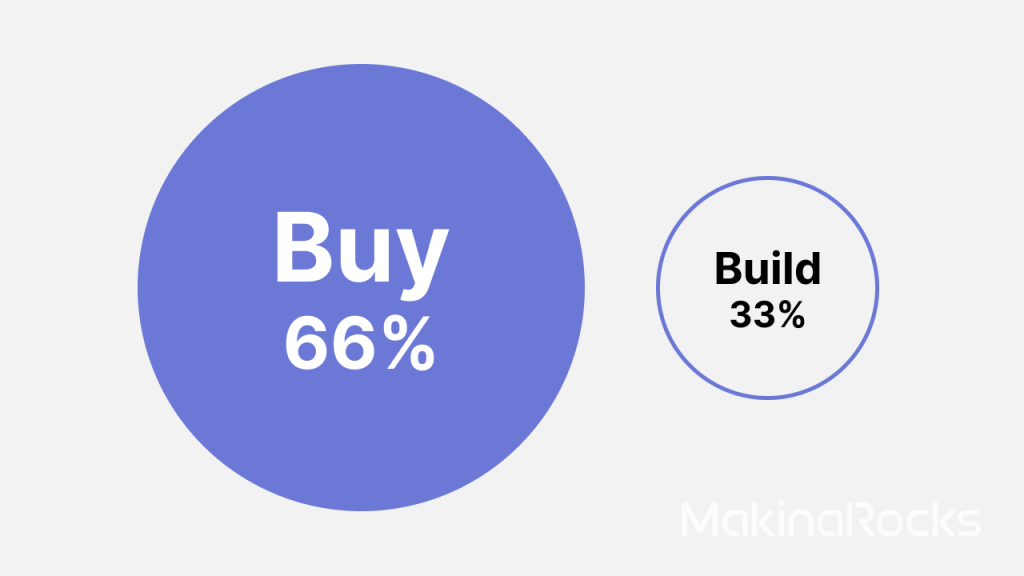

1. AI 성공률: Buy 66% vs Build 33%

Buy or Build? 기업이 새로운 기능이나 시스템이 필요할 때 자주 언급되는 선택지입니다. 내부에서 직접 개발(Build) 할지, 아니면 외부 솔루션이나 서비스를 구매(Buy) 할지를 결정하는 전략 프레임인데요. AI 도입 시 이 프레임이 특히 중요해집니다. AI는 단순히 소프트웨어 구매가 아니라 데이터, 인프라, 모델, 운영 경험이 동시에 필요한 복잡성이 강한 영역이기 때문인데요. MIT 보고서는 AI를 기업 내부에서 개발하는 것보다 마키나락스와 같은 전문 기업과 공동 개발하는 것이 시간, 비용, 성과 측면에서 훨씬 효율적이라고 말합니다.

실제로 AI로 성과를 내는 기업들이 Build보다 Buy를 선택하는 이유는 무엇일까요? 마키나락스는 ‘실전 경험’에서 이유를 찾았습니다. 기업이 필요한 AI는 현장에서 작동하는 AI입니다. 연구 단계에서 AI를 개발하는 것과 실무자들이 효용성을 느끼는 AI를 구현하는 것은 확연히 다릅니다. 하지만, 많은 기업이 내부 파일럿에서 프로덕션으로 넘어가지 못하는 캐즘(Pilot-to-Production Chasm)에 부딪히게 됩니다.

이를 뛰어넘기 위한 공동 개발 구조는 어떻게 작동될까요? 기업은 해결할 문제를 명확하게 정의하고, 현장의 도메인 지식을 AI 전문 기업에 제공합니다. AI 전문 기업은 문제를 AI가 학습할 수 있는 형태로 구조화하고, AI 모델링과 엔지니어링을 책임집니다. 이때 AI 전문 기업의 실전 경험이 중요합니다. 이에 따라 얼마나 빠르고 똑똑한 방법으로 진짜 실무에서 쓰이는 AI가 만들어지느냐가 결정되기 때문이죠. 성과를 내는 AI는 아래와 같은 실전 경험을 바탕으로 만들어집니다.

- 정형화된 방식이 아닌 다양한 접근으로 실제 현장에서 작동하는 AI를 개발해 본 경험

- 한 도메인 안에서도 여러 유형의 문제를 다양한 방식으로 해결해 본 역량

- 모델을 안정적으로 확장하고 재현할 수 있는 AI 기술 운영 경험

- 현장의 도메인 지식을 AI가 이해할 수 있도록 구조화해 온 전문적 설계 역량

- 사용자의 피드백을 지속적으로 반영해 AI 솔루션을 개선해 본 경험

MIT는 Buy를 선택한 기업이 완전한 배포(Full Deployment)로 이어질 확률과 AI 도구의 직원 활용률(Employee Usage Rate)에서 가장 극명한 성과 차이를 보였다고 발표했습니다. 또한, 공동 개발은 사용자의 피드백이 지속적으로 반영되는 구조가 매우 중요하다고 언급했는데요. 앞으로 나올 성공 요인과도 연결됩니다.

2. 중앙보다 현장에 권한을 준다

Bottom-up or Top-down? 조직의 의사결정을 말할 때 Top-down이 더 효과적이라고 말하는 경우는 많지 않습니다. MIT 보고서도 마찬가지입니다. MIT는 AI 도입의 주도권을 중앙 연구 조직이 아니라 현장 매니저에게 둔 기업들이 빠른 도입과 높은 활용률을 기록했다고 분석했습니다. 현장 매니저들은 AI 스타트업이나 솔루션 공급사를 단순한 소프트웨어 벤더가 아니라 업무 혁신을 함께 설계하는 비즈니스 파트너로 대하며 실패와 시도를 반복하는 과정 자체를 앞서 언급한 공동 개발로 받아들인다고 합니다. 특히 ChatGPT나 Claude 같은 생성형 AI를 먼저 활용해 본 파워 유저들이 이 변화를 주도했다고 합니다.

하지만 현실적으로 조직 안에서 새로운 프로젝트를 추진하려면, 예산과 의사결정 권한이 Top-down으로 작동하는 구조적인 한계가 있죠. 하지만 최근 들어 마키나락스는 새로운 변화를 직접 목격하고 있습니다. 현장에서부터 AI 과제를 Bottom-up으로 도출하는 기업이 많아졌습니다. Top-down으로 내려온 과제도 “이 문제는 정말 AI로 효율성을 높였으면 좋겠다”라며 적극적으로 참여하는 실무자가 많아지고 있고요. AI의 효용과 가능성을 스스로 확인한 실무자가 도메인 전문성을 바탕으로 주도적으로 AI 도입에 나서는 경우가 늘고 있습니다.

적극적인 실무자의 등장은 공동 개발의 사용자 피드백 구조를 실제로 작동하게 합니다. 또한, AI를 기존 워크플로우 안에 자연스럽게 통합하는 속도도 높입니다. 현장에서 직접 AI를 사용해 보고 개선점을 제안할 때, AI는 조직의 일하는 방식 속에 스며들며 점차 완성도를 높입니다. 중앙 부서는 현장에서 이 과정을 원활히 진행할 수 있도록 방향을 제시해야 하는데요. 만약, 이 역할을 해 줄 중앙 부서가 없는 기업을 위해 함께 협업하는 🔗 AI 전문 기업의 전방 배치 엔지니어(FDE, forward-deployed engineer)의 역할도 중요해지고 있습니다.

3. 시간이 지날수록 똑똑해지는 AI

“AI가 실패하는 이유는 AI 모델의 성능이 아니라, 학습하지 못하고 맥락에 적응하지 못하기 때문이다.”

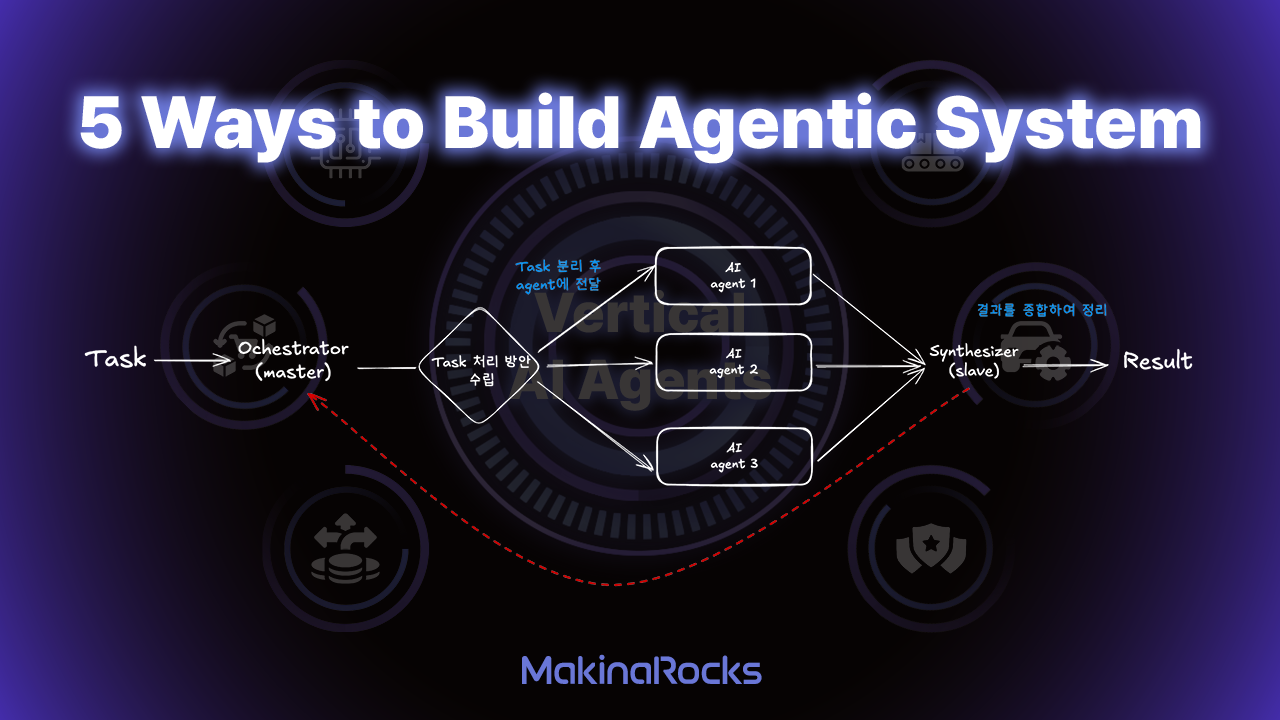

MIT는 95%가 실패하는 기술적인 원인을 한 줄로 설명했습니다. 앞선 두 가지가 조직 차원의 AI 도입 방식을 바꿔야 한다는 조직적 요인이었다면, 마지막은 AI를 구현하는 기술적인 요소를 짚었습니다. MIT는 이러한 기술적 한계를 해결할 방법으로 Agentic AI를 제안했습니다.

Agentic AI는 각각의 전문성을 가진 여러 AI 에이전트가 협력해 문제를 해결하는 시스템입니다. AI 에이전트들은 기억과 문맥을 저장하는 메모리를 통해 서로 정보를 공유하고 작업의 흐름을 이해합니다. 이 과정 전반은 오케스트레이션 에이전트가 각 에이전트가 맡은 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 조율합니다. 환경 속에서 스스로 피드백을 수집하고, 맥락을 이해하며, 시간이 지남에 따라 성능이 향상되는데요. MIT 보고서가 말한 기술적 실패 요인을 Agentic AI가 학습과 적응을 통해 실제 기업 환경에서 작동하는 방향으로 해결하고 있는 것입니다.

🔗 AI 에이전트는 아는데, 에이전틱 AI는 또 뭔가요?

현장에서 작동하는 Agentic AI 사례

Agentic AI가 제대로 작동하려면 기업의 워크플로우 안에 자연스럽게 통합되는 구조가 뒷받침되어야 합니다. AI 기술이 아무리 뛰어나더라도 기존의 업무 흐름과 분리되어 있으면 실무자들은 사용하지 않습니다. 결국 AI는 우리가 일하는 환경 속에서 피드백을 받고, 개선점을 스스로 반영하며 진화할 수 있는 구조여야 합니다. 마키나락스는 새로운 데이터가 들어올 때마다 반영하고 현장의 피드백을 스스로 참고해 최적의 판단을 내리는 Adaptive Learning 기반의 Agentic AI 시스템을 설계하고 있습니다. 여러 산업 현장에 적용된 Agentic AI 사례들을 살펴볼까요.

- 🔗 디지털 팩토리 운영 Agentic AI: 정보 검색·코드 생성·제어 등 멀티 에이전트가 공정 이슈를 실시간으로 탐지하고 현장 제어까지 수행합니다.

- 🔗 PLC 코딩 Agentic AI: 자연어 기반으로 PLC 프로그램을 분석·검증·생성하여 공정 효율과 안정성을 높이고, 기업의 전문 지식을 자산화합니다.

- 🔗 도면 검토 Agentic AI: 디지털화된 도면 정보를 바탕으로 변경 포인트와 의미 차이를 자동으로 분석해 설계 검토의 정확성과 속도를 향상시킵니다.

MIT 보고서는 Agentic AI가 더 확장된 형태인 Agentic Web으로 이어질 것이라 분석했습니다. Agentic Web은 수많은 자율 시스템이 인터넷 인프라 전반에서 서로 탐색하고, 협상하며, 조율하는 지능 네트워크를 의미하는데요. MIT는 Agentic Web을 비즈니스 프로세스를 근본적으로 재편할 AI 생태계로 정의했습니다.

Beyond the 5%

Buy, Bottom-up, 도메인 전문성, 워크플로우 통합, Agentic AI, Agentic Web. MIT 보고서를 통해 AI 성과 내는 조직이 갖춰야 할 핵심 키워드를 확인할 수 있었습니다. 다시 한번 요약할게요. 실전 경험이 풍부한 AI 전문 기업과 협업하고, 현장 실무자 주도로 AI를 추진해 워크플로우에 깊이 통합하며, 지속적으로 학습하는 구조를 갖춘 조직이 성공한다고 분석했습니다. 반면, 실패하는 조직은 범용 툴을 개발하거나 내부에서 자체 기능을 구축하려고 시도하는 곳들이라고 강조했습니다.

마키나락스가 현장에서 목격한 변화를 보면 성공률은 점점 더 높아질 것으로 예상됩니다. 우리와 협업하는 기업은 빠르게 늘고 있고, 적극적인 실무자와 협업하며, GenAI를 기반으로 Agentic AI로 접근하는 사례가 늘고 있기 때문입니다. 이 외에도 마키나락스는 실전 경험에서 또 다른 공통점을 발견했습니다. 도메인 전문성에 기반해 좁지만, 고부가가치의 Use Case에 집중하고, 단일 모델의 완벽한 성능보다 여러 공정에 안정적으로 확장 가능한 스케일러블 체계를 구축하는 것입니다.

마키나락스는 2017년부터 제조, 자동차, 반도체, 배터리, 화학, 국방 및 공공, 유통 등 다양한 산업의 기업들이 직면한 문제를 AI로 해결해 왔습니다. 빠르게 발전하는 초지능을 활용해 산업의 초생산성(Hyper-Productivity)을 실현하며 AI 플랫폼 Runway를 기반으로 파일럿에서 프로덕션까지 빠르게 전환하고, AI의 성능을 유지·개선해 온 실전 경험을 쌓아왔습니다. 이러한 경험을 통해 도출된 🔗 다양한 산업별 Use Case는 AI가 어떻게 기업의 생산성과 효율성을 극대화하는지를 보여줍니다. 95%가 실패한다고? 우리는 5%가 될 수 있을까? 고민하고 있다면, 마키나락스와 함께 실전 경험에서 답을 찾아보세요.